智慧水務應用場景

發布時間:

2025-08-28

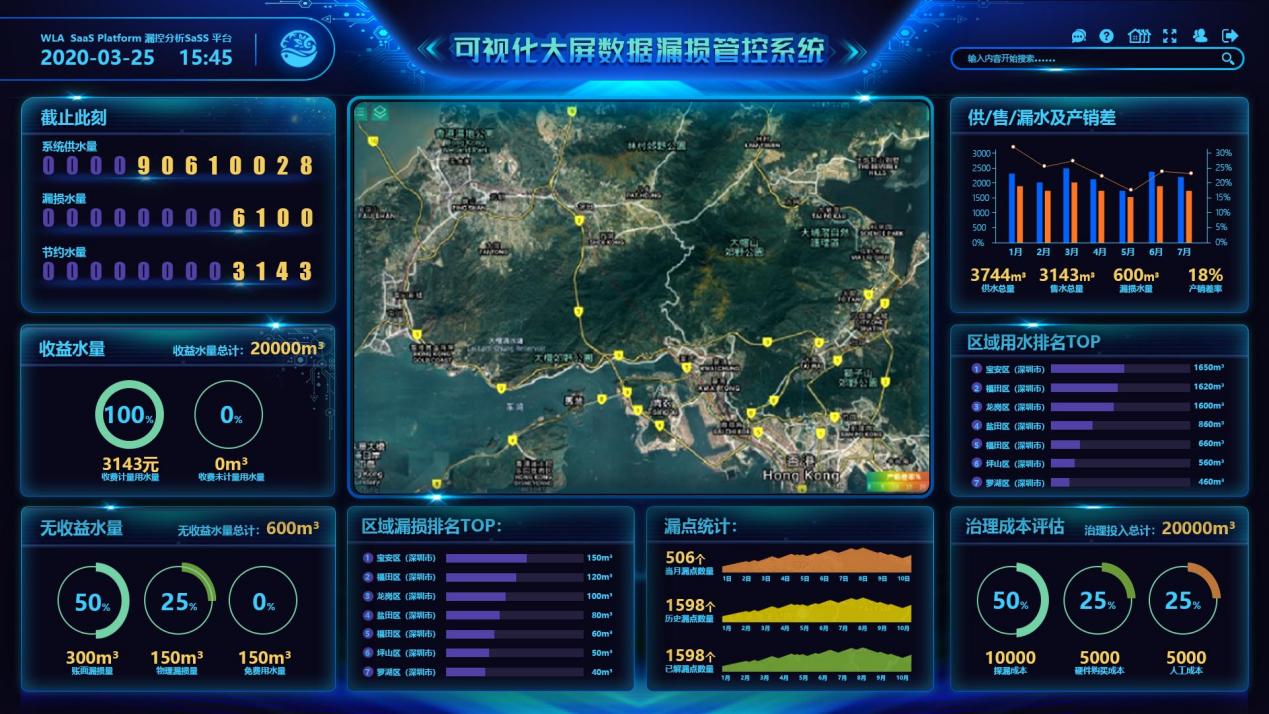

隨著城市化進程加快和水資源短缺問題日益嚴峻,智慧水務作為新一代信息技術與水務管理深度融合的產物,正在全球范圍內展現出巨大的應用價值。通過物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術的綜合運用,智慧水務系統正在重塑從水源地到用戶水龍頭的全流程管理,為水資源高效利用、供水安全保障和水環境治理提供了創新解決方案。

一、智慧水務的核心技術架構

智慧水務體系主要依托三大技術支柱:首先是物聯網感知層,通過部署在水源地、管網、泵站等關鍵節點的智能傳感器,實時采集水位、水質、水壓、流量等數據。例如某沿海城市在200公里主干管網安裝了5000余個壓力監測點,將漏損率從25%降至12%。其次是數據傳輸層,采用NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網絡技術,某省會城市建立的窄帶物聯網專網可支持50萬臺設備并發接入。最后是平臺應用層,基于云計算的水務大腦能實現日均TB級數據處理,某流域管理平臺整合了氣象、水文等15類數據源,預測準確率達90%以上。

二、供水管網智能化管理場景

在管網運維領域,智能診斷系統正帶來革命性變化。通過聲波檢測儀與AI算法的結合,某特區水務集團開發的管道健康評估系統,能在30分鐘內完成10公里管網的漏損定位,精度達到95%。更值得關注的是數字孿生技術的應用,南方某市構建的供水管網三維模型,可模擬不同壓力條件下的爆管風險,2024年成功預警了37起潛在事故。智能調度方面,北京市建立的動態壓力調控系統,根據用水量變化實時調整泵站輸出,年節電達1800萬度。

三、水質監測與應急處理創新

飲用水安全領域,多參數在線監測體系正在普及。長三角某城市部署的130個水質微型站,能每5分鐘檢測濁度、余氯等12項指標,數據實時傳輸至指揮中心。當2025年7月太湖藍藻爆發時,智能預警系統提前72小時發出警報,使應急措施啟動時間較傳統方式提前了4天。在污水處理環節,某污水廠引入的AI加藥系統,通過機器學習優化化學藥劑投加量,不僅使出水COD穩定達標,每年還節省藥劑費用300萬元。

四、用戶端智慧服務轉型

面向終端用戶的服務升級呈現多元化趨勢。智能水表的大規模推廣使遠程抄表成為現實,深圳市已安裝200萬只超聲波水表,用戶可通過手機APP實時查看用水量曲線。智能繳費系統整合了電子支付和信用體系,杭州市民現在可通過"刷臉"完成水費繳納。更為前沿的是用水行為分析服務,某科技公司開發的家庭用水健康報告,能識別管道滲漏等異常情況,平均每年為用戶避免損失約800元。

五、流域綜合治理新范式

在宏觀管理層面,智慧水務正推動流域治理模式創新。長江經濟帶建設的"空天地"一體化監測網絡,整合衛星遙感、無人機巡河和浮標監測數據,2024年累計發現并處理排污口違規事件1200余起。粵港澳大灣區打造的水資源調度決策系統,綜合考慮降雨預報、水庫蓄水量和用水需求等因素,在2025年臺風季有效保障了區域供水安全。值得關注的是區塊鏈技術的應用,某跨境河流的水權交易平臺,實現了上下游省份水資源交易的透明化結算。

六、未來發展面臨的挑戰與機遇

盡管取得顯著成效,智慧水務建設仍存在數據孤島、標準不統一等問題。某省調研顯示,43%的水務企業數據無法與上級平臺互通。隨著5G-A和量子通信技術的發展,未來可能出現傳輸速率達TB級的水務專網。數字孿生技術將從管網向整個水循環系統延伸,荷蘭已開始構建國家級水系統數字鏡像。人工智能方面,谷歌DeepMind正在研發的水質預測模型,有望將預警時間提前至7天。

從全球視野看,智慧水務正進入深度融合階段。新加坡的"智能水表全國計劃"預計2026年完成全覆蓋,以色列的農業用水精準調控系統已節約灌溉用水35%。這些實踐表明,當技術創新與水務管理需求深度耦合時,不僅能提升運營效率,更能重構人水關系。未來隨著碳足跡監測、虛擬電廠等新功能的融入,智慧水務或將成為城市新型基礎設施的核心組成部分,為可持續發展提供關鍵支撐。在這一進程中,需要政府、企業和公眾形成合力,共同應對技術標準、數據安全和投資回報等挑戰,讓科技創新真正造福于水資源的永續利用。

上一頁

下一頁

上一頁

下一頁

廣東青藤環境科技有限公司